Resource Centerリソースセンター

WordPressはSEOに強いと言われていますが、WordPressを使用するだけで効果があるわけではありません。

SEOの基本を理解し、対策と検証を行っていくことで検索結果の上位表示を狙うことができます。

本記事では、SEOの基本から検証に役立つルーツの紹介、どのような対策が必要なのか解説します。

SEOとは

SEOとはSearch Engine Optimizationの略で、GoogleやYahoo!などの検索エンジンがページ内容を正しく理解できるようWebページを最適化することです。

SEO対策とは

SEO対策とは、検索エンジンで特定のキーワードを検索した際、検索結果の上位や目立つ位置に自サイトを表示させるための対策です。

検索結果の上位に自サイトが表示されるとユーザーの目に留まりやすくなり、訪問数を増やすことができます。

日本ではほとんどの検索エンジンにGoogleの検索エンジンが搭載されているため、Google向けの対策を行うことをSEO対策と呼びます。

内部施策や外部施策、コンテンツ制作、ページエクスペリエンス最適化など様々な施策があります。

SEOの基本的な考え方

SEOの基本はユーザーに有益なコンテンツを作り、検索エンジンに正しくページを評価させることです。

ユーザーにとっても検索エンジンにとっても優しいWebサイトにすることが重要になります。このポイントを外してしまうとGoogleから信頼できないWebサイトと判断され、せっかくの対策が逆効果となります。

ユーザーファースト

ユーザーファーストとは、ユーザーのことを第一に考えユーザーの満足度を最優先とする考え方のことです。

Googleはユーザーの利便性や満足度を第一に考えており、ユーザーにとって有益なコンテンツを高く評価します。

ユーザーが求める情報が提供されているか、記事を書いた人物やWebサイトを信頼できるか、情報の内容は正しいか、コンテンツに一貫性があるか、ユーザーの利便性は高いかなど、200を超えるアルゴリズムでユーザーにとって有益なWebサイトになっているかを評価しています。

ユーザーの需要を満たす質の高いコンテンツを作ることが検索結果の上位表示につながる近道です。

検索エンジンが理解しやすいサイト設計

検索結果の順位は検索エンジンが決定するため、検索エンジンがコンテンツの内容を理解できなければ、上位表示されることはありません。

検索エンジンにページ内容を正しく理解・評価されるようWebページを最適化する必要があります。

WordPressはSEOに強いと言われる理由

WordPressはSEOに強いと言われていますが、それは内部対策がしっかりと行なわれており、自動的に検索エンジンに好まれるサイト設計になっているからです。

さらに、WordPressは自由度が高いため、他のCMSに比べてSEO対策を行いやすくなっています。

検索エンジンがクロールしやすい構造

Webサイトやページを確実にクロールしてもらうには、検索エンジンがクロールしやすいサイト構造にする必要があり、そのためには「TOPページ → カテゴリーページ → 下層ページ」というリンク構造が理想になります。

WordPressの場合、標準機能としてカテゴリーの設定機能が付いているので、検索エンジンがクロールしやすい階層構造のWebサイトを簡単に構築できます。

自由度が高い

WordPressは他のCMSに比べて自由度が高いため、目的に合わせたカスタマイズがしやすくなっています。

テーマやプラグインだけでなく、独自にカスタマイズすることもできるため、必要に応じて柔軟に対策を行うことができます。

SEO対策用のテーマやプラグインが豊富

SEO対策済のテーマを導入することで、SEOの知識がなくても内部施策やレスポンスブ対応などを行ってくれます。

また、WordPressには多くのSEO対策用プラグインが存在しており、必要に応じた対策を行うことができます。

SEO対策に役立つGoogleの分析ツール

SEOは一度対策して終わりではありません。中長期的にデータを分析し改善していくことが重要です。

そのためのデータ分析ツールとしてGoogleサーチコンソール、Googleアナリティクスは欠かせません。これらのツールを併用することでWebサイトの問題点や改善点が明確になり、行うべき対策が見えてきます。

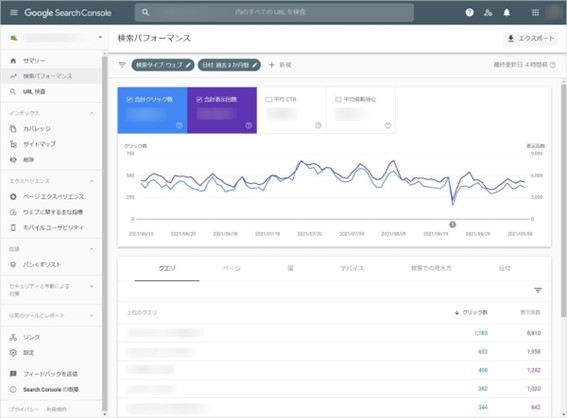

Googleサーチコンソール

Googleサーチコンソールは、Google検索状況の分析と内部診断ができるツールです。Google検索からの流入キーワードや表示順位などを確認することができます。

検索パフォーマンス

Google検索で表示されたページの、検索キーワード、表示回数、クリック数、クリック率、掲載順位を確認できます。

キーワードの掲載順位やクリック率からWebサイトを訪問するまでの導線を把握することができ、注力すべきキーワードやコンテンツを充実させるべきページなど、訪問者を増やすための課題が見えてきます。

URL検査

入力したURLのインデックス登録状況と内部診断ができます。

主にページの内容を更新した際に利用します。まだインデックスが登録されていない場合は、インデックス登録リクエストを行うこともできます。

インデックス作成

Googleにインデックスされているか、インデックスに関するエラーや警告はないか確認できます。エラーがあれば詳細が出るので対処すべき点がすぐ確認できます。

サイトマップの送信や、インデックス削除リクエストもここから行うことができます。

エクスペリエンス

ユーザーにとって使いやすいWebサイトになっているかを測るための指標を確認できます。

ページの読み込み速度、操作に対する応答速度、視覚的安定性を良好、改善が必要、不良の3段階で判断してくれます。

モバイル端末でも快適に表示できるか診断することもできます。

リンク

リンクの総数、上位のリンク元ページ、上位のリンク元サイト、上位のリンク元テキストを確認することができます。

リンク数を確認する際や、リンク元のURLを確認するために利用します。不審なリンクを見つける時にも役立ちます。

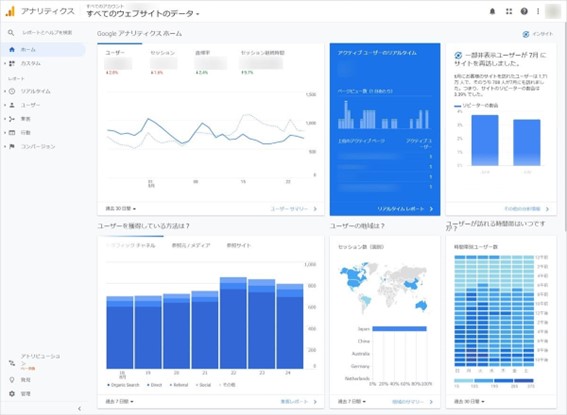

Googleアナリティクス

Googleアナリティクスは、Webサイトのアクセス状況を分析できるツールです。訪問者の情報、行動、アクセス状況などを確認できます。

訪問者の情報はGoogleサーチコンソールでは得られないため、Googleアナリティクスを併用することで、Webサイトの問題点や改善点を見つけやすくなります。

リアルタイム

現在アクセスされているページとユーザー数、どの地域から、どのページを通してアクセスしてきたかリアルタイムで確認できます。

ユーザー

訪問回数、訪問者数、見られたページ、1回の訪問でどれくらい滞在したかなど、訪問者の滞在に関する状況を確認できます。さらに性別や年齢などの属性も確認することができます。

頻繁にWebサイトを訪れる人の年齢・性別・趣味などがわかれば、そのターゲット層に向け、効果的なマーケティング施策が打てます。

集客

訪問者の流入経路と比率を確認できます

検索エンジンからの訪問か、SNSや外部リンク(被リンク)やブックマークなどからの訪問か、Webサイトに辿り着くまでの経路を確認することができます。

行動

セッション数、ページ別セッション数、平均ページ滞在時間、直帰率、離脱率、人気ページ、行動フローなど、ユーザーがWebサイト内でどのような行動を取ったか確認できます。

セッション数が多いページはユーザーの興味が高いページということになります。

また、平均ページ滞在時間が短い、直帰率や離脱率が高いページはユーザーニーズを満たせていないと推測できます。

行動を分析することで人気のあるページや改善が必要なページが見えてきます。

サイトコンテンツ

設定した目標(到達ページ、滞在時間、イベントなど)に対する達成度を計測します。

よく閲覧されるページの集計、各カテゴリーの閲覧の集計、Webサイトで1番最初に訪問するページの集計、ユーザーが離れたページの集計が確認できます。

コンバ―ジョン

コンバージョンとは、商品購入や問い合わせ完了など、Webサイトの目標となる成果です。目標を設定し、その目標に対してどの程度達成できたか完了数や推移の集計が確認できます。

Webサイト全体に行う基本的なSEO対策

Webサイト全体に行うSEO対策は、基本的にWebサイトを制作する段階で行う対策になります。

テーマやプラグインの導入などデザインやサイト全体の機能が変わるものもあるため、できるだけサイト制作に着手する前に決めておくと良いです。

SEO対策済テーマを導入する

SEO対策済のテーマを導入することで、SEOの知識がなくても簡単に対策することができます。

SEO対策済のテーマは以下の機能があるものになります。

・noindexやnofollowの設定

・title、descriptionの設定

・レスポンシブデザイン対応

・表示速度の高速化

・canonicalの設定

有料販売されている主要なテーマや、無料のテーマでも有名なテーマであれば、ほとんどのテーマでSEO対策が施されています。

マイナーな無料テーマを選ぶ際は、上記のような対策がされていればSEO対策済のテーマと考えられます。

SEO対策用プラグインを導入する

SEO対策されていないテーマや、対策はされているものの機能が足りない場合などにSEO対策用プラグインを導入することで簡単に対策できます。

SEO対策用プラグインには、様々な機能を網羅する統合型と、特定の機能を持つ特化型があります。

何の対策もしていない場合は「All in One SEO」や「Yoast SEO」など、統合型を利用します。統合型のプラグインではSEO対策の達成度をスコアで表示したり、問題点や改善点を通知したりする機能を持つものも多くあります。

テーマ側で実装されていない機能や統合型で不足している機能がある場合は、特化型で必要なものだけ追加します。

XMLサイトマップを作成

XMLサイトマップとは、検索エンジンにWebサイトのページ構成を通知するために利用するXML形式のファイルのことです。

通常、検索エンジンはリンクを辿ってWebサイトを巡回しますが、XMLサイトマップがあればサイトマップを参考にWebサイトを巡回します。XMLサイトマップを作成することで、インデックスに登録されるまでの時間を短縮することができます。

WordPress5.5以降では標準実装されていますが、細かい設定ができません。細かい設定が必要な場合は統合型や「Google XML Sitemaps」などのプラグインを利用します。

noindex、nofollow、canonicalの設定をする

これらのタグはクローラーの巡廻を効率化する目的があります。不要なインデックスを避け、リンク先との紐づけを拒否することで、Webサイトの評価を守ります。

統合型や「WP Custom Noindex Nofollow」などのプラグインから設定することができます。

noindex

検索エンジンにインデックスさせないためのタグです。

質の低いページがインデックスされるとWebサイトの評価に悪影響を及ぼす場合があります。noindexを使うことで編集中のページや、カテゴリーページ、エラーページ、お問い合わせフォームなど検索結果に表示する必要がないページがインデックスされるのを防ぐことができます。

nofollow

リンク先を検索エンジンにクロールさせないようするためのタグです。

外部サイトへリンク貼る際、信頼性の低いWebサイトや、自サイトと無関係なWebサイトなど、リンク先のWebサイトと関連づけたくない場合に指定します。

canonical

重複コンテンツやほぼ同じ内容のコンテンツに対して、検索エンジンに正規のURLを通知するためのタグです。

PCとスマホで別のURLを利用しているが内容は同じという場合や、同じ商品のサイズや色違いでURLが分かれている場合などに指定します。

パンくずリストを活用する

パンくずリストとは、コンテンツの階層構造を示すリストのことです。

トップページから現在のページまでの階層をリンク付きで表示されることが多いです。

HOME > Resource Center > WordPressはSEOに強い?WordPressのSEO対策

パンくずリストを活用することで、訪問者が一目で現在地を判断することができるようになります。さらに、他の関連ページを発見するヒントにもなります。

パンくずリストは大抵テーマ側で実装されていますが、実装されていない場合は「Breadcrumb NavXT」などのプラグインを利用すると簡単にパンくずを実装できます。

wwwの有無を統一する

同じコンテンツでも「wwwあり」「wwwなし」2つのURLが存在すると、検索エンジンは「異なるURLで同一内容のコンテンツがある=重複コンテンツ」と認識します。

wwwがあるWebサイトとないWebサイトが混在すると、本来100と評価されるはずが、wwwありが50、wwwなしが50といったように評価が分散してしまいます。

また、重複コンテンツは検索エンジンからクロールやインデックスされる頻度が減り、検索結果に表示されづらくなります。

悪質なWebサイトと判断されてしまうとペナルティの対象になることもあります。

wwwあり・なしどちらにしても大きな違いはないため、見た目やURLの長さなど好みで指定して構いません。

WordPressの場合は管理画面の「一般設定」から簡単に統一することができます。

内部リンクを強化する

内部リンクとは、同一Webサイト内のページとページをつなぐリンクのことです。

ユーザーはリンクを辿ってWebサイト内を回遊することになります。ページ内に関連性の高いページへ内部リンクを設置しておくと、ユーザーが知りたい情報を見つけやすくなります。

検索エンジンも同様に内部リンクを辿ってWebサイトを巡回するため、クローラーがページを見つけやすくなります。重要度の高いページにリンクを集めることで検索エンジンに重要なページを伝えることもできます。

サイトマップやグローバルナビ、フッターなどを利用して全てのページにリンクがつながるようにしましょう。

コンテンツ内に関連ページへリンクを設置することも有効です。

適切な内部リンクはユーザーの利便性の向上やクローラーの巡回に有益ですが、関連性の低いリンクはユーザーの利便性を損なうだけでなく、検索エンジンから無関係なリンクが多い低品質なWebサイトと認識され逆効果になることもあるので注意が必要です。

コメントスパム対策

コメントスパムとは、Blog等のコメント欄にコンテンツとは無関係なコメントや、詐欺広告、フィッシングサイトへ誘導するような迷惑なコメントを大量に投稿することです。

コメントスパムが増えると、コメントを見たユーザーが不快な気持ちになったり、大事なコメントが埋もれたり、検索エンジンから低品質なコンテンツと評価されるなどいいことはありません。

Googleも検索結果の品質を維持するために、コメントスパムを防止することを推奨しています。

少し手間はかかりますが、WordPressに標準搭載されている「Akismet」というプラグインでもコメントスパムをフィルタリングすることができます。

Webサイトの表示速度を上げる

WordPressで作られたWebサイトは、通常の静的なWebサイトに比べて表示速度が遅くなる傾向があります。これはWordPressの仕組み上やむを得ないことではありますが、表示速度を上げるために出来ることもあります。

そのためには、Webサイトの表示速度を低下させている原因を突きとめ対策していく必要があります。

Webサイトの表示速度が上がればユーザーの利便性が向上し、検索順位に好影響をあたえることができます。

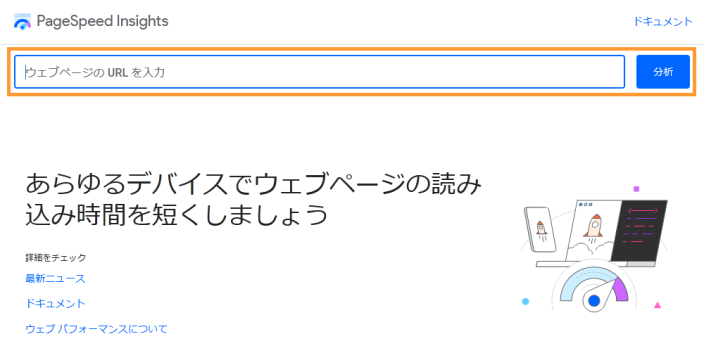

ページ速度をチェックする

WordPressの高速化を行う前に、運用しているWebサイトの表示速度を確認する必要があります。

ページ速度の計測ツールはいくつかありますが、ここではGoogleが無料提供している「PageSpeed Insights」を使った計測方法を紹介します。

「PageSpeed Insights」にアクセスし、計測したいWebページのURLを入力します。

「分析」ボタンをクリックすると、ページ速度の計測が始まります。

携帯電話(モバイル)とデスクトップ(パソコン)それぞれの計測結果を確認できます。

計測結果が赤の場合は対策が不十分なので改善が必要です。

ページをスクロールしていくとスコアを上げるために改善できる項目や、合格した項目など確認できます。

表示速度の改善は重要とはいえ、評価に気をとられすぎて必要なものまで削る必要はありません。不要なもの、代替えできるものを判断し、適切な対策を行いましょう。

プラグインを見直す

WordPressで作られたWebサイトの表示速度が遅くなる原因の大半はプラグインの入れすぎによるものです。

手軽にWordPressの機能を拡張できるため、入れすぎてしまいがちですがプラグインは入れるだけで容量を圧迫します。高機能なプラグインは便利ですが、それだけ容量も多くなります。不要な機能を持つプラグインは避け、本当に必要な機能だけ導入するようにしましょう。

プラグイン同士が干渉しあって表示速度を下げることがあるためプラグインの相性も重要です。

データベースと何度もやり取りするようなプラグインはそれだけサーバーに負荷がかかるためこちらも注意が必要です。

また、プラグインはサイバー攻撃の対象になりやすいため、セキュリティー的にもプラグインの導入は必要最小限にとどめ、不要なプラグインは「無効」ではなく「削除」しましょう。

画像サイズの最適化

画像を圧縮してファイルサイズを小さくすることを最適化といます。

一般的に画像はテキストに比べて転送するデータ量が多いため、画像を圧縮してサイズを小さくすれば転送データ量が少なくなり、表示速度が改善されます。

画像が少ないWebサイトであれば手作業で圧縮することもできますが、画像の数が多いと大変な作業になります。

画像圧縮プラグインを利用することで圧縮作業を自動化することができます。「EWWW Image Optimizer」は、画像をアップロードするだけで自動的に圧縮するだけでなく、既にアップロード済みの画像をまとめて圧縮することもできます。

lazyloadを利用

lazyloadとは画像を読み込むタイミングを制御する機能です。

ページ内の画像数が多い場合や、ファイルサイズが大きい画像の読込を後回しにすることでWebページの表示速度が速くなります。

WordPress5.5以降では、記事内・抜粋内、テキストウィジェット内、アバター、wp_get_attachment_image()を利用しているテンプレートの画像であれば何もしなくても遅延読み込みしてくれます。HTML5に準拠していればタグに直接追加することもできます。どちらの場合も、widthとheightを消してしまうと機能しなくなるので注意が必要です。

キャッシュを有効にする

キャッシュとは、一度読み込んだデータを一時的に保存しておき、次に必要になったときに高速で読み出せるようにする技術です。

WordPressで利用できるキャッシュには、サーバーキャッシュとブラウザキャッシュの2つがあります。

サーバーキャッシュは、サーバー側で作成したページを一定期間保存することができます。サーバーに保存したデータを表示するため、データベースへのアクセスが不要となり表示速度が上がります。

プラウザキャッシュは、ブラウザ側でダウンロードしたページを一定期間保存することができます。サーバーへのアクセスが不要なため、サーバーキャッシュよりさらに表示速度を上げることができます。

「WP Fasterst Cache」や「W3 Total Cashe」などのプラグインを利用することで手軽にキャッシュを有効化することができます。ただし、キャッシュ系のプラグインは他のプラグインと干渉しやすいので注意が必要です。

高性能なレンタルサーバーを使用する

WordPressはデータベースとのやりとりが頻繁に発生するため、高性能なレンタルサーバーを使用することは表示速度改善に有効な方法となります。

処理能力が高ければそれだけ表示速度もあがるため、高性能なサーバーに変更するだけで確実に表示速度は上がります。

投稿時に行うSEO対策

Webサイト全体に行う対策とは別に毎投稿時に行う対策です。

これらの対策を行うことでSEOに有利になるだけでなく、ユーザーから求められるコンテンツ作りにつながります。

良質なコンテンツとキーワード

コンテンツに対して不自然なキーワードが詰め込まれたページや、無意味に文字数を稼いだだけのページ、内容の薄いページは低評価をつけられ、上位表示は望めません。キーワードに対して一貫性があり、ユーザーが求めるコンテンツを提供することが大事です。

SEOキーワード

SEOキーワードとは、検索結果で上位表示を狙うキーワードのことです。

商品やサービスの特長や良いところ、情報系の記事であれば内容をキーワードでリストアップし、その中からSEOキーワードを選定します。

SEOキーワード選定の際はキーワードの検索ボリュームも考慮すると良いでしょう。

検索ボリュームとは検索エンジンで検索された回数のことで、検索ボリュームが多いキーワードは多くの人から需要があるキーワードということになります。

検索ボリュームの多いキーワードは競合も多いため上位表示を狙うことは難しいですが、上位表示できれば訪問数を大幅に増やすことができます。

単体のキーワードで上位表示が難しい場合は、複数の単語を組み合わせたキーワードにするなど工夫が必要になります。

検索ボリュームはツールを使って調べることができます。

Googleキーワードプランナー

特定のキーワードの月間検索ボリュームや競合性などを調査することができます。また、コンテンツ内のキーワードを見つける手助けもしてくれます。

Google広告のアカウントがあれば一部無料で利用できます。

Google Trends

特定のキーワードがどの程度検索されたか、検索需要の推移を確認できます。

関連キーワード

関連キーワードとは、検索キーワードと関連性の高いキーワードのことです。

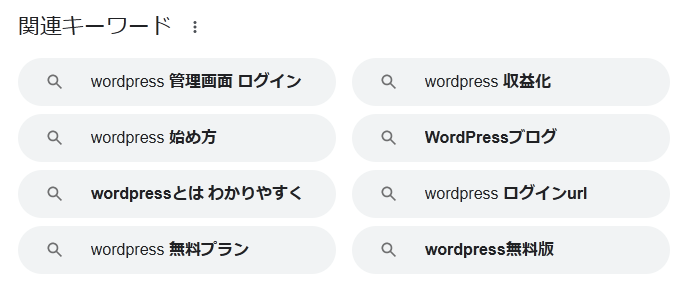

「WordPress」と検索すると、このような関連キーワードが表示されます。

SEOキーワードと関連性の高いキーワードが多く含まれることで、検索エンジンはSEOキーワードと関連性が高いページと判断します。

長文はSEOに有利と言われますが、文章量が判断基準になっているわけではなく、文章が長くなれば自然と多くの関連ワードが含まれるようになり、様々な場所で表示されやすくなります。

検索ニーズの高いキーワードに注目

検索ニーズとは、検索エンジンから特定のキーワードで検索する際、なぜそのキーワードで検索したのか検索意図のことです。

例えば、「SEO対策 費用」と検索した際、SEO対策にどの程度費用がかかるのか気になっているということがわかります。

この場合、今の費用に納得がいっていないのか、これから対策をはじめるにあたって相場を確認したいのか様々なニーズが考えられます。

検索ニーズがわかればユーザーから求められるコンテンツを作りやすくなります。

適切なタイトルを設定する

タイトルはユーザーや検索エンジンにページの内容を伝える重要な役割があります。

記事の内容を的確に伝えることでユーザーの興味をひくことができ、検索順位や訪問数向上につながります。

タイトルのつけ方のポイントは3つです。

コンテンツに対応したタイトル

検索エンジンは検索キーワードからユーザーの求めるものを予想し、検索結果を表示しています。この時、タイトルとページ内容が合っていなければ検索エンジンがページを上位表示することはありません。

また、ページ内容と合わないタイトルでユーザーの誘導に成功しても、ユーザーが求める情報がなければ離脱率があがるだけでなく、サイト自体に悪い印象を持たれてしまいます。

記事に書かれている内容を想定できるようなタイトルをつけましょう。

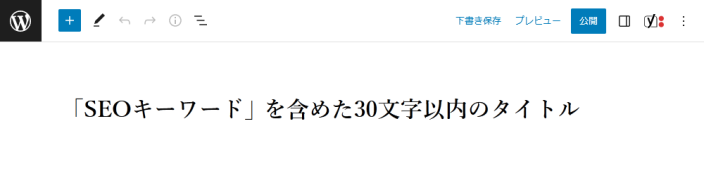

30文字以内

検索結果画面で表示されるタイトルの文字数は30文字前後となり、表示しきれなかった文字は省略されます。

タイトルが省略されてしまうとコンテンツの内容を把握しきれないだけでなく、文章をまとめる力がない=読みづらい文章と判断されることもあり、訪問率の低下につながる可能性があります。

重要なキーワードは前半にいれる

重要なキーワードは前半に入れた方がユーザーの目に留まりやすくなります。

また、30文字を超えるような長いタイトルの場合、後ろの方に重要なキーワードを入れてしまうと省略されるため、重要なキーワードは前半に入れることをおすすめします。

タイトルの設定方法は『WordPressで記事を投稿する方法』参照。

meta descriptionを設定する

メタディスクリプションとは記事の説明文を指定できるタグのことで、コンテンツの内容をユーザーや検索エンジンに伝えることができます。

メタディスクリプションは、検索結果画面でタイトルの下に表示されます。メタディスクリプションはモバイルで50文字、パソコンで120文字程度表示されます。

設定したからと言って直接SEOに影響することはありませんが、適切に概要を伝えることでクリック率の上昇や、検索エンジンからの評価につながり間接的にSEO対策になります。

SEO対策済みテーマを利用するか統合型SEO対策プラグインを利用することで投稿記事ごとにメタディスクリプションを設定することができます。

※メタディスクリプション設定していても検索エンジンが本文から自動で内容を取得して意図しないテキストになる場合もあります。

見出しを設定する

適切な見出しを設定することで、記事の内容を把握しやすくなり、ユーザーが求める情報を見つけやすくなります。目次に見出しを流用する際は記事のあらすじを伝える役目も果たします。

見出しを設定する際は、階層構造と見出しタグをつける順番を意識しましょう。

階層構造を意識する

見出しを設定する際は、見出しを見ただけで記事の構成が把握できるよう階層構造を意識してつけます。

階層構造を意識した適切な見出しは、検索エンジンが記事内容を理解するのに役立ちます。

また、テーマやプラグインで目次を自動生成する場合は、見出しがそのまま流用されるため、階層構造が意識されていないときちんとした目次が作れません。

見出しタグの順番を守る

見出しを設定する際は、論理的な順番や構造を意識しましょう。

「見出し3」から始めたり、「見出し2」の直下に「見出し4」を設定したりすると、検索エンジンが文章構造を理解しにくくなります。

<h2>見出し2</h2>

<h3>見出し3</h3>

<h3>見出し3</h3>

<h4>見出し4</h4>

<h3>見出し3</h3>

<h2>見出し2<</h2>

SEO効果を高めるためには、検索エンジンが理解しやすい構造を守ることが重要です。

見出しの設定方法は『WordPressで記事を投稿する方法』参照。

画像にaltタグを設定する

altタグは、何らかの原因で画像が表示できないときに代わりに表示される代替えテキストです。

検索エンジンやブラウザは画像の内容を理解できないため、このaltタグを読み取って画像の内容を判断しています。

適切な説明文をaltタグに設定することで検索エンジンに画像の内容を伝えることができ、画像検索で検索結果に表示されやすくなります。

また、音声読み上げシステムでもaltタグを読み上げるため、出来る限り設定しましょう。

altの設定方法は『WordPressで記事を投稿する方法』参照。

カテゴリーを設定する

カテゴリーは、関連性の高い投稿をグルーピングするための機能です。

直接SEOに影響することはありませんが、ユーザビリティがあがったり、検索エンジンのクローラーの回遊率が上がったりと、人にも検索エンジンにも優しいサイト構造になります。

SEOキーワードを意識して設定することで、サイト全体のSEO効果が上がります。

カテゴリーの設定方法は『WordPressのカテゴリーの使い方』参照。

パーマリンクを設定する

WordPressのパーマリンクとは、各ページに個別に割り当てられたURLのことです。

初期設定では次のような形式になっており、何のページが推測できません。

http://www.example.com/?p=投稿ID

Googleはできる限りシンプルなURL構造かつ、人間が理解できるようなURLを推奨しています。パーマリンクを適切に設定することで、人も検索エンジンも理解しやすいURLにすることができます。

WordPressで設定できるパーマリンクは以下の通りです。

基本 https://sample.com/?p=123 日付と投稿名 https://sample.com/2023/02/15/sample-post/ 月と投稿名 https://sample.com/2023/02/sample-post/ 数字ベース https://sample.com/archives/123 投稿名 https://sample.com/sample-post/ カスタム構造 https://sample.com/カスタム文字列

おすすめのパーマリンクは「カテゴリー名+投稿名」です。

階層がわかりやすく、投稿名から内容を推測できるため、人も検索エンジンも理解しやすいURLになります。

一度決めたURLは途中で変更すると、変更前のURLへの被リンクからアクセスできなくなります。

また、変更前と変更後のURLは別のコンテンツとみなされ、今までの評価がリセットされてしまうため、極力URLは変更しない方が良いです。

内容がまだ固まっていないなど、カテゴリーが途中で変わる心配がある場合は「投稿名のみ」にするとカテゴリーに左右されることがありません。

まとめ

SEO対策で最も重要なポイントは、ユーザーが満足するコンテンツを作ることです。

ユーザーが特定のキーワードで検索する際、何のためにそのキーワードで検索したのか、その目的を理解すればユーザーから求められるコンテンツを作りやすくなります。

その他の細かい設定などはユーザーのことを考えれば自ずとついてきます。

ユーザーの需要を満たす質の高いコンテンツを作ることが検索結果の上位表示につながる近道です。